القصة باختصار:

جلجامش هو ملك مدينة “أورك” السومرية (الواقعة في بلاد بابل لاحقًا، جنوب العراق حاليًا).

كان قويًا جدًا، لكنه كان ظالمًا ومستبدًا، فطلبت الآلهة خلق رجل يُعادل قوته ليكون توازنًا له، فخلقوا “أنكيدو”.

أنكيدو كان رجلًا بريًا يعيش مع الحيوانات، لكنه تعلّم الحياة المدنية بعد أن عاش مع البشر، وأصبح صديقًا حميمًا لجلجامش بعد أن تحدّاه في قتال وانتهى الأمر بصداقتهما القوية.

خاض الاثنان مغامرات بطولية عديدة، مثل:

• قتل الوحش “خمبابا” حارس غابة الأرز المقدسة.

• قتل “ثور السماء” الذي أرسلته الإلهة عشتار بعد أن رفض جلجامش حبها.

ولكن بعد هذه الأفعال، قررت الآلهة معاقبتهما، فتوفي أنكيدو.

بحث جلجامش عن الخلود:

تأثر جلجامش كثيرًا بموت صديقه، وخاف من الموت، فانطلق في رحلة طويلة للبحث عن سر الخلود.

قابل في رحلته “أوتنابشتم” (نظير نوح في الكتابات البابلية)، الذي نجا من الطوفان الكبير الذي أرسلته الآلهة، وحصل على الخلود.

أخبره أوتنابشتم أن الخلود ليس للبشر، لكنه دلّه على نبتة تُعيد الشباب.

عثر جلجامش على النبتة، لكنه فقدها عندما سرقها ثعبان، فعاد إلى مدينته وقد أدرك أن الخلود لا يُمنح إلا عبر الأعمال العظيمة والذكريات التي يتركها الإنسان.

معنى القصة الإجمالي وتحليل محتواها

المعنى العام:

الملحمة تروي رحلة الإنسان في البحث عن المعنى، والموت، والخلود. وهي تصور صراع الإنسان مع ضعفه، ورغبته في السيطرة على مصيره.

تحليل المحتوى:

جلجامش:

يمثل الإنسان الباحث عن القوة، لكنه يمر بتجربة إنسانية تُحوّله من طاغية إلى حكيم.

أنكيدو:

يجسد الطبيعة البدائية والبراءة، ثم يُقتل ليُعلّم جلجامش معنى الفقد.

رحلة البحث عن الخلود:

تجسّد قلق الإنسان من الموت ورغبته في البقاء، وهي أول تصوير أدبي لفكرة الوجود والمعنى.

فقدان النبتة:

يرمز إلى استحالة الخلود البيولوجي، وأن الإنسان لا يُخلَّد إلا بأفعاله وأثره.

• الخلود الحقيقي ليس بالجسد بل بالأثر الطيب والعمل الخالد.

• الصداقة، القوة، الخوف من الموت، والتصالح مع قدر الإنسان، هي محاور القصة.

• القصة تحمل في طيّاتها بذور الفلسفة والبحث عن المعنى منذ آلاف السنين.

اكتشاف القصة

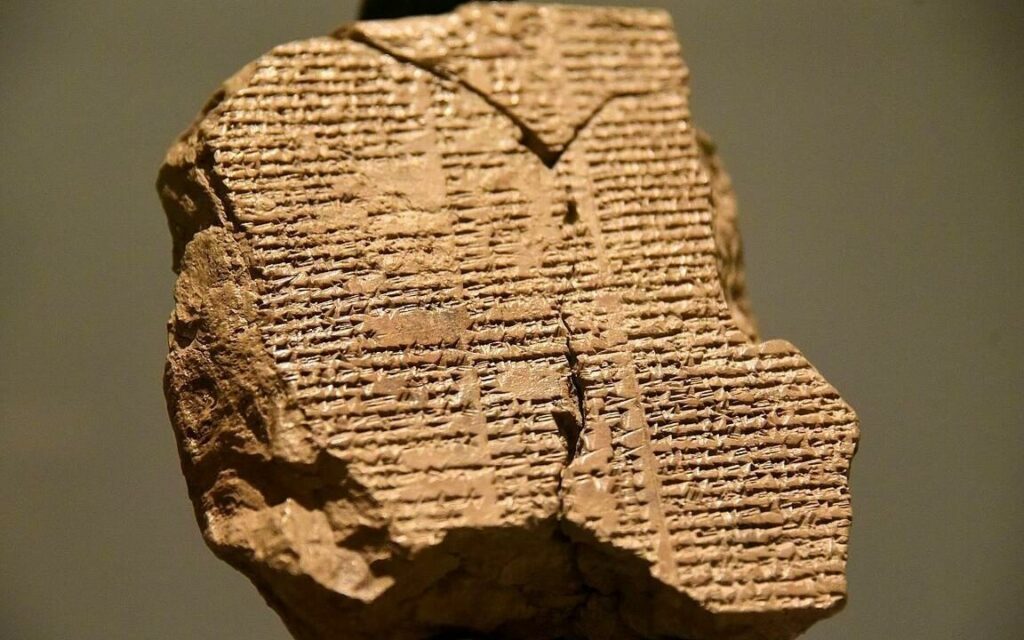

تم اكتشاف ملحمة جلجامش في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، وتحديدًا عام 1853، خلال التنقيبات في مكتبة الملك آشور بانيبال في مدينة نينوى (شمال العراق حالياً).

عثر عليها العالِم البريطاني أوستن هنري لايارد وتابع تحليلها لاحقًا الباحث جورج سميث.

كانت المكتبة تحتوي على آلاف الألواح الطينية المكتوبة بالخط المسماري، وكان من بينها 12 لوحاً تشكّل هذه الملحمة.

ثانياً: اللغة التي كُتبت بها وكيف فُسِّرت

الملحمة كُتبت باللغة الأكدية، وهي إحدى أقدم اللغات السامية التي كانت تُستخدم في بلاد بابل وآشور. خُطّت باستخدام الخط المسماري على ألواح من الطين.

كيف فُسرت:

• بدأ فكّ رموز الخط المسماري في القرن التاسع عشر بعد دراسة النقوش من مواقع مثل بهستون في إيران.

• استخدم العلماء المقارنات بين الأكدية، السومرية، والعبرية لفهم الكلمات.

• كان جورج سميث أول من ترجم أجزاء من الملحمة للعربية والإنجليزية، وخاصة قصة الطوفان التي تشابهت مع قصة نوح في التوراة.

دلالات القصة وعلاقتها بعصرها

1. الدلالة الاجتماعية والسياسية:

• جلجامش كان ملكًا، والقصة تُظهر تحول الملك من حاكم ظالم إلى حاكم عادل. تعكس اهتمام حضارات وادي الرافدين بمفهوم الملكية المسؤولة.

2. الدلالة الدينية:

• تَظهر عدة آلهة، والصراع بين إرادة البشر ومشيئة الآلهة، مما يعكس طبيعة المجتمع البابلي التعددي دينيًا.

3. الدلالة الفلسفية:

• الطرح العميق لمفاهيم الموت، والحياة، والخلاص يبرهن على وجود فكر فلسفي مبكر.

4. الدلالة الأدبية والثقافية:

• تُعد من أوائل الأعمال الأدبية التي تحتوي على:

o بناء درامي متكامل.

o شخصيات متعددة.

o حوارات وتأملات.

o رمزية معقدة.

الملحمة مرآة حضارة بلاد الرافدين

تعكس الملحمة رؤية حضارة بابل للحياة:

• الطبيعة والمجتمع: العلاقة بين الإنسان والحيوان والمدينة.

• الدين والقدر: سيطرة الآلهة على المصير، وتقبل الإنسان لحدوده.

• الهوية البشرية: محاولة فهم “ما الذي يجعلنا بشرًا؟” — هي تساؤلات لا تزال مستمرة حتى اليوم.